广州市政协农业和农村委员会

内容摘要:“十四五”期间广州将全面实施乡村振兴战略,推动农业农村现代化实现高质量发展。广州在农作物种子资源、农业科技创新平台、农业人才资源、农业科技项目等方面具有优势,然而也存在种业创新落后、财政支持力度不够、农业科技供给与市场需求脱节、市级科研队伍力量衰减等问题。为此建议确立适应国家中心城市要求的广州现代农业科技创新发展目标,力争到2035年广州实现农业综合竞争力全国一流水平,成为全省乃至全国的农业科技创新示范区。

根据广州市“十四五”规划,我市将坚持农业农村优先发展,全面推进乡村振兴,特别是持续强化农业科技支撑,建设国际种业中心,提升我市国家现代农业产业科技创新中心功能。为更好助力推进相关工作,我委通过到农业企业、科研单位及有关职能部门实地调研、座谈交流等方式,组织开展了“以种业创新为龙头,持续实施农业科技创新工程,提高广州农业质量效益和竞争力”专题调研。

一、主要工作现状

(一)现代种业基础条件良好

我市农作物种子资源丰富多样,建有23个省级以上种质资源库(圃),拥有省级以上种业相关研发机构和种子种苗批发市场100多个,各类种业企业300多家。2020年,全市种子种苗销售收入28.49亿元。观赏鱼种苗、蔬菜种子、红掌种苗、黄鸡种苗、罗非鱼种苗在全国市场的占有率分别达到70%、60%、50%、48%、47%。

(二)农业科技创新平台较多

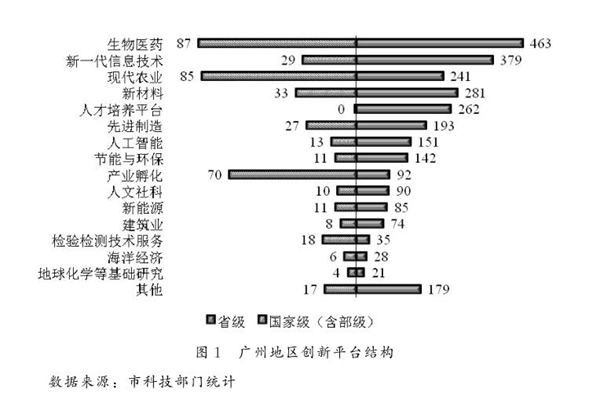

我市行政区内,有82所高校和全省97%的国家重点学科,集中了全省70%的科技人员和95%的博士。已建成省部级以上现代农业创新平台共329个,仅次于生物医药、新一代信息技术(如图1所示)。现有广东省现代农业科技创新中心99家、广东省现代农业科技创新基地13家。

(三)农业科技人才资源多

我市拥有副高级职称以上农业科技人员2000余人,其中涉农院校中有两院院士7人,在国家50个农业产业技术体系中,我省有3名首席科学家、84名岗位科学家、参与28个产业技术体系建设且总占比高达56%,参与专家与产业数量位居全国前列。

(四)农业科技项目与成果比较丰富

2016-2020年我市立项支持的农业农村类科技项目共233项,总计投入财政资金2.33亿元,配套投入社会资金1.17亿元。截止2020年末,“十三五”期间立项的167个科研项目已经通过专家验收结题,占总项目数76.26%。

二、存在问题

(一)种业创新工作较为落后

1.种企“小、散、弱”特征明显。我市有种业企业229家,但销售收入超过1亿元的仅有5家,多数种业企业营业额不到600万元,且没有在主板和创业板的上市企业。

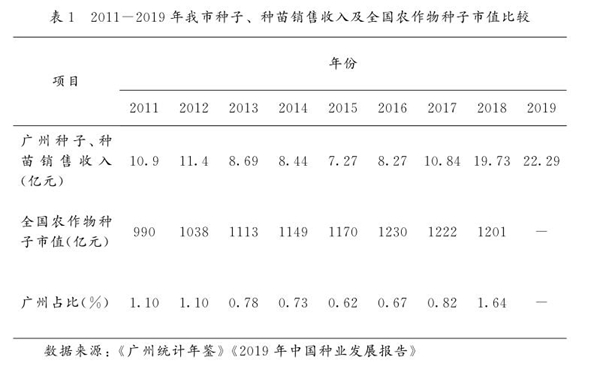

2.种业产业发展较慢。我市种子、种苗销售收入占全国比重较低,始终徘徊在0.6%~1.6%,竞争力明显不足(见表1)。

(二)财政对农业科技支持力度不够

1.支持力度下降。从项目资金来看,2018年以前保持在5500万以上,近两年明显减少,2020年资金数仅有2900万(如图2)。

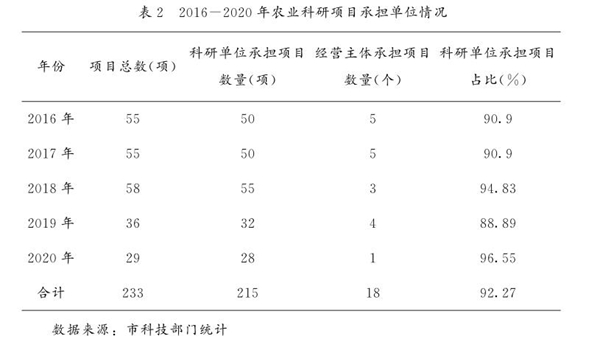

2.财政投入到市场主体企业的太少。2016-2020年立项项目,承担单位为科研院所占比达到90%以上(详见表2),作为市场主体的企业承担和参与度极低,应用研究较少。

(三)农业科技供给与市场需求脱节

根据市财政农业领域已结题验收项目科研产出数据,我市新产品、论文发表等科研成果产出较高。但是,技术服务和企业数量则偏少。

(四)市级科研队伍力量出现衰减的状况

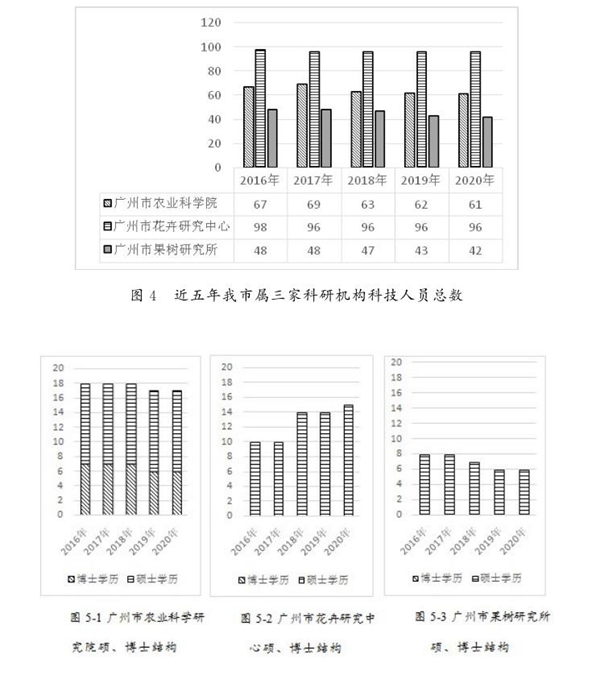

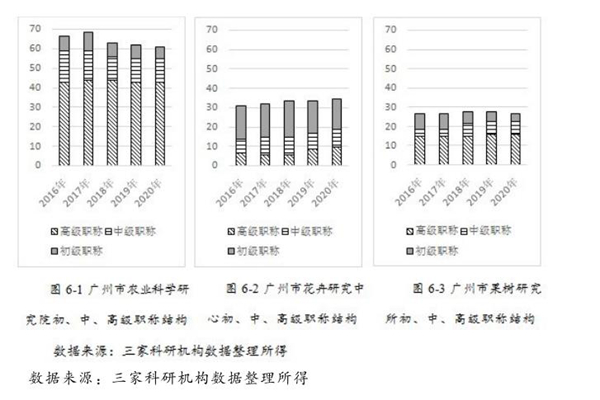

1.市级农业科研机构人才缺乏,且结构不合理。市属三家农业科研机构人员数量均出现下降的现象(见图4),近5年引进博士人才的数量为零(见图5-1至图5-3)。市农科院和果树研究所高级职称占比大,人员结构呈现倒置情况(见图6-1与图6-3)。

2.农业企业面临人才供需结构不匹配。科研院校毕业生考虑农业企业的经济条件较差,一般没有意愿到基层农业企业进行科研工作。

(五)现代农业设施和装备应用程度较低

我市农业设施装备普遍比较落后,物联网、大数据等信息技术应用程度低,适宜机械化生产的新品种和新技术、新模式比较缺乏。2019年,农林牧渔业生产机械化程度仅为6.93%。

三、对策建议

(一)要确立适应国家中心城市要求的广州现代农业科技创新发展目标

力争我市到2035年实现以下目标:成功选育一批具有自主知识产权的优质新品种,形成一批市级以上农业科技龙头企业,培育发展农业高新技术产业集群,实现我市农业综合竞争力处于全国城市中一流水平,把广州打造成为全省乃至全国的农业科技创新示范区。

(二)主要对策措施建议

1.聚焦推进种业创新工程

(1)聚焦实施新品种选育重大科技专项。以滚动支持的方式,依托市属以及驻穗农业科研机构、高等院校持续开展种质资源鉴定评价与基因发掘技术平台。

(2)做大做优做强种业企业。科学引领我市种企分化、兼并重组的市场化进程,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和政府应势利导的作用,提升我市种企自主创新力。

(3)抓紧出台种业创新奖补政策。实施按种子销售数额及有关效果给予财政资金奖励的政策,缓解研发企业的基础性研究中前期投入较大导致的研发企业难以持续的问题。

(4)构建多部门联动的种业专业人才培养模式。支持华南农业大学等高校设置种业二级学科博士、硕士研究生点,依托种子企业建立种业人才培养基地。

(5)加大对航天育种的支持。加大对华南农业大学植物航天育种研究中心等机构的长期滚动经费支持,加快出台相关资金、土地、税收等方面的优惠政策,引导和支持航天育种产业发展。

2.持续推进农产品的品质生产和销售渠道等重要环节的科技创新

(1)持续推进重点农产品的高品质生产过程中的科技创新。围绕提高重点农产品的品质,有力引导企业对农业生产流程、方式和关键生产环节进行科技创新。

(2)组织持续创新我市农产品销售的互联网平台。以“政府牵头、企业参加”为建设模式,建设我市农产品销售互联网平台,进一步提高我市中小农业企业的营销水平和营销效益。

(3)提升基层农技推广机构服务水平。实施基层农业科技人员素质提升计划,强化基层农机推广机构专业人才队伍建设,遴选一批特聘农技员。

(4)推进地区急需的农业机械的研发与服务。研发制造适合南方地区的农业田间作业机械、果园茶园作业机械,适合不同地域空间的设施农业装备。

3.紧跟未来农业发展趋势,促进高新技术创新

(1)加快推进未来农业产品创新。我市应抓住新一轮食品科技创新在全球兴起的机遇,加大对创新性农业产品研发的支持,打造具有国际竞争力的未来食品创新集群。

(2)积极发展以数据为中心的“农业4.0”。即农业生产以数据为中心,通过物联网、云计算等技术,构建多源异构数据的综合采集、处理与分析平台,然后通过专门的决策支持系统为农民提供行动建议。

(3)加强农业领域碳达峰、碳中和的科技支撑。在重点研发项目中设立专项开展农业农村碳达峰、碳中和研究,研发种植业与养殖业生产过程中的温室气体减排技术。

4.建立稳定持续的农业科技创新投入体系

(1)改变市政府农业管理部门基本不参与规划、不参与组织实施农业科技创新的问题。

(2)建立农业科技产业基金,加强对农业企业科技创新的扶持。

(3)增加财政资金扶持农业科技创新总量,建立健全农业科技投入稳定增长机制。

5.推动农业科技创新供需对接

(1)持续培育一批农业企业研发中心。大力扶持壮大农业科技型企业,支持建设一批重点农业企业研究院和工程技术研究中心。

(2)政府牵头搭建我市农业科技供求交易平台。汇集我市各类智力资源(供方)和农业经营主体(需方),尝试打造农业科技供需交易平台“淘宝”版,便于供需双方对接,解决两者之间的信息不对称问题。

(3)完善农业科技成果转化体制机制。将职务科技成果由纯粹国有变为国家、职务发明人混合所有,提升高校、科研院所等事业单位科技人员科技成果转化收益,促进成果转化。

6.加强农业科技人才队伍建设

(1)强化农业科技人员评聘的应用导向。政府评定技术职称政策、住房和其他社会待遇政策时,要考虑鼓励科技人员在一线企业开展研发工作,改变单纯以论文数量为导向的评价机制。

(2)政府要尽快落定市属农业科研机构公益定位。解决市属农业科研机构所需的高学历毕业生引不进、留不住的人才短缺局面。

(3)实施基层农业科技人员素质提升行动。通过对农村实用人才、新型职业农民和产业技术的培训,提升农业科技应用主体的认知能力和适用技术的市场化应用能力。

(4)深入开展农村科技特派员工作。加大对农村科技特派员工作的支持力度,完善对农村科技特派员的激励机制,鼓励农村科技特派员对接农村和企业开展科技服务。