胡桂芬 广东法丞汇俊律师事务所高级合伙人

(代表民革广州市委会、市政协文化文史和学习委)

内容摘要:伴随着逐渐迈入老龄化、少子化社会,护工的需求不断增长,但也存在不少乱象。为破解 “一人住院全家受累”的陪护难题,本文对我市护工行业存在问题由浅入深、由表及里进行分析,并借鉴福建省推广 “无陪护病房”试点工作的先进经验,提出从“明确护工市场监督管理主体、完善配套制度”到“转变观念,确立‘以患者为中心’的思想,从而推动制度、机制的改革重构和行业转型升级”的渐进式改革建议,为解决我市陪护难题提供决策参考。

医院住院治疗过程一般分临床治疗、康复护理、生活照护三个板块,其中生活照护不属于医院职责范围,由患者及家属自行解决。护工的出现,帮助患者及家属解决住院生活照护的现实需要,特别是伴随着逐渐迈入老龄化、少子化社会,对护工的需求也呈现不断增长态势。但一直以来“护理差”“收费贵”“黑护工”等问题层出不穷,群众饱受“护工乱象”之苦久矣,社会呼唤进一步规范护工管理,希望通过改进医院护工管理体系,解决陪护困境。针对该选题,民革广州市委会会同市政协文化文史和学习委组成联合调研组,通过组织在本市及赴福建厦门市调研的基础上,提出改革医院护理管理模式的建议,为推进我市医护一体化无陪护病房建设提供决策参考。

一、广州医院护工行业的现状及存在问题

(一)护工需求大,护理费用高,特别在重大节假日护工短缺问题较为突出

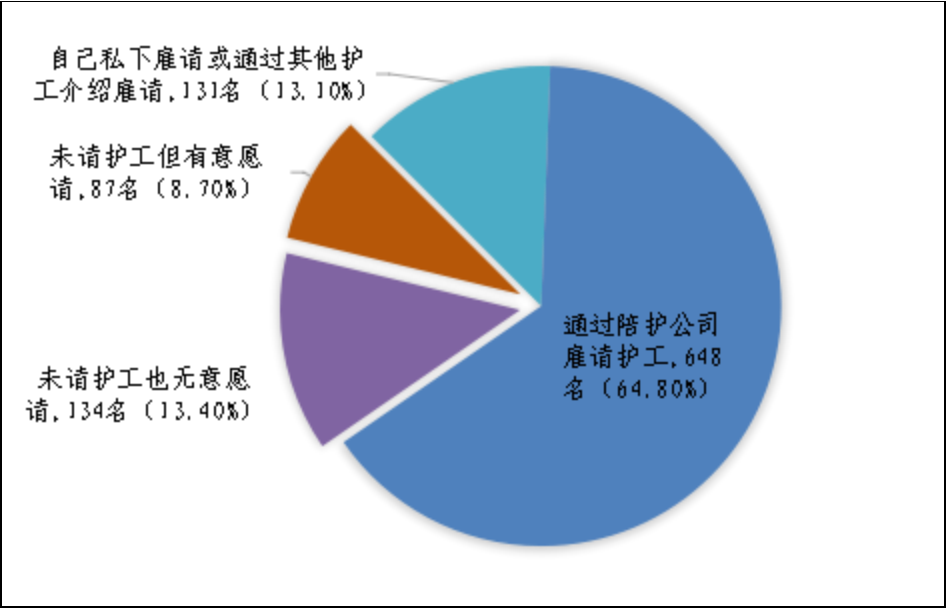

一是住院人数多,护工需求大。广州是医疗强市,不仅要满足本市病人的需求,同时也吸引省内、国内病人前来就医。2023年广州市医院出院量为400万人次,同比增长20.28%。问卷调查显示,住院患者雇请护工比例高,6家三甲公立医院1000名住院患者中已雇请护工和有意愿雇请护工的比例高达86.6%。未请护工的221名患者中,87名实际有雇请护工的需求,但由于担心护工费和服务质量等因素最终没有雇请,其余134名因病情较轻能自理或有家人陪护没有雇请。

图1 广州6家三甲公立医院1000名住院患者雇请护工情况

二是护理费用偏高,患者经济压力大。现我市护工实行医院指导价,按护工陪护形式进行差异化收费,一对一陪护,每天收费230—300元/人;一对二陪护,每天收费130—150元/人;一对多陪护,每天收费60—110元/人,对比已经开展无陪护无陪护是指取消家属或家属自聘护工照护,患者住院后所有医疗、护理和生活上的照顾均由医护人员和经过规范化培训的护理员承担,实行无家属陪护或家属陪而不护。病房试点的厦门、长沙等城市整体偏高。

(二)从业准入门槛低,总体素质不高

一是护工队伍年龄偏大,学历普遍较低。根据调查,我市医院护工多集中在40-60岁年龄段,女性比例高于男性,外来流动人口占绝大多数,学历集中在初中以下。以广东省人民医院为例,2024年10月在岗护工203名,其中女性194人(占95.57%),男性9人;初中及以下学历183人(占90.15%),高中及以上学历20人,整体呈现“高龄比重较大,后备力量不足”的特点。二是培训不规范,专业素养低。陪护公司招聘护工的要求低,有健康证即可上岗。多数开展岗前培训不专业,未能做到分层级、分岗位培训,培训仅仅是走过场,护工专业水平不高。另外,护工具有鲜明地域集群性和流动性,通常是以“人带人”的形式进入护工行业,一个护工“站稳脚跟”后介绍同乡加入;因追求更高收入或者服务口碑差而跨省跨市跨院流动性上岗的现象十分普遍。

(三)管理模式简单粗放,不适应当前社会发展的需求

目前我市大部分公立医院住院护工运营机制流于形式,许多管理规定和考核要求都难以得到有效的执行。一是行业准入门槛低。陪护公司取得营业执照后即可参加医院护工项目招标,不需要取得许可或办理备案。医院通常仅允许一家陪护公司进驻,具有一定的垄断性。

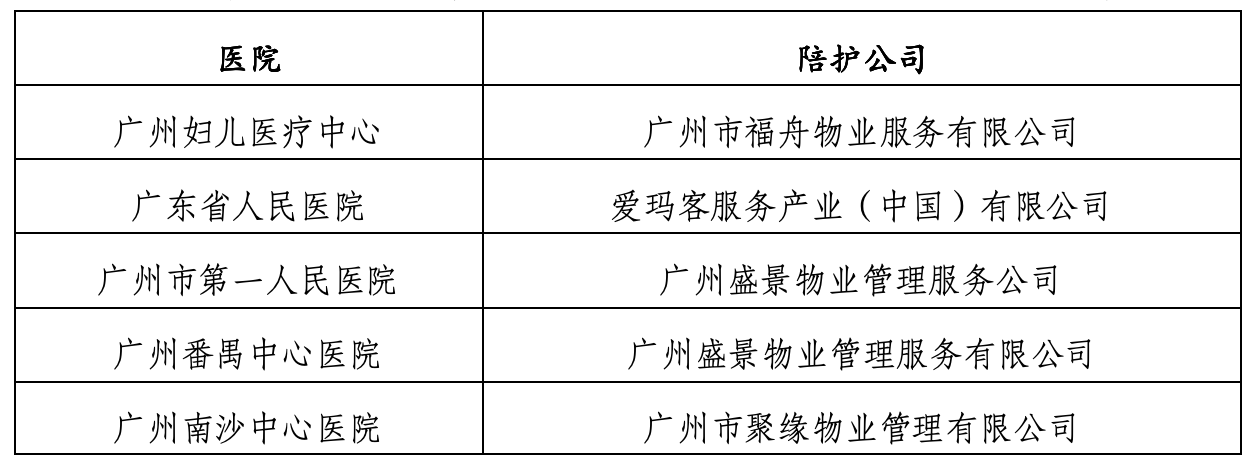

表1 2024年广州6家三甲公立医院引入陪护公司情况

医院陪护公司广州妇儿医疗中心广州市福舟物业服务有限公司广东省人民医院爱玛客服务产业(中国)有限公司广州市第一人民医院广州盛景物业管理服务公司广州番禺中心医院广州盛景物业管理服务有限公司广州南沙中心医院广州市聚缘物业管理有限公司广州开发区医院广东大众企业管理有限公司二是医院管理链条不顺。广州医院的护工多处于三不管状态,护工大部分24小时工作制,衣食住行全在医院内,但实际上护工的关系,管理权限和收入分配仍隶属于陪护公司,医院并不参与直接管理。

三是护工权益缺乏保障。陪护公司对护工重上岗轻管理的问题明显。在收取较高管理费用(一般为30%)后,基本不会为护工购买社会保险等。同时,因职业特殊性,护工工作时间长,难以保障休息休假时间。

(四)患者体验感差,满意度不高

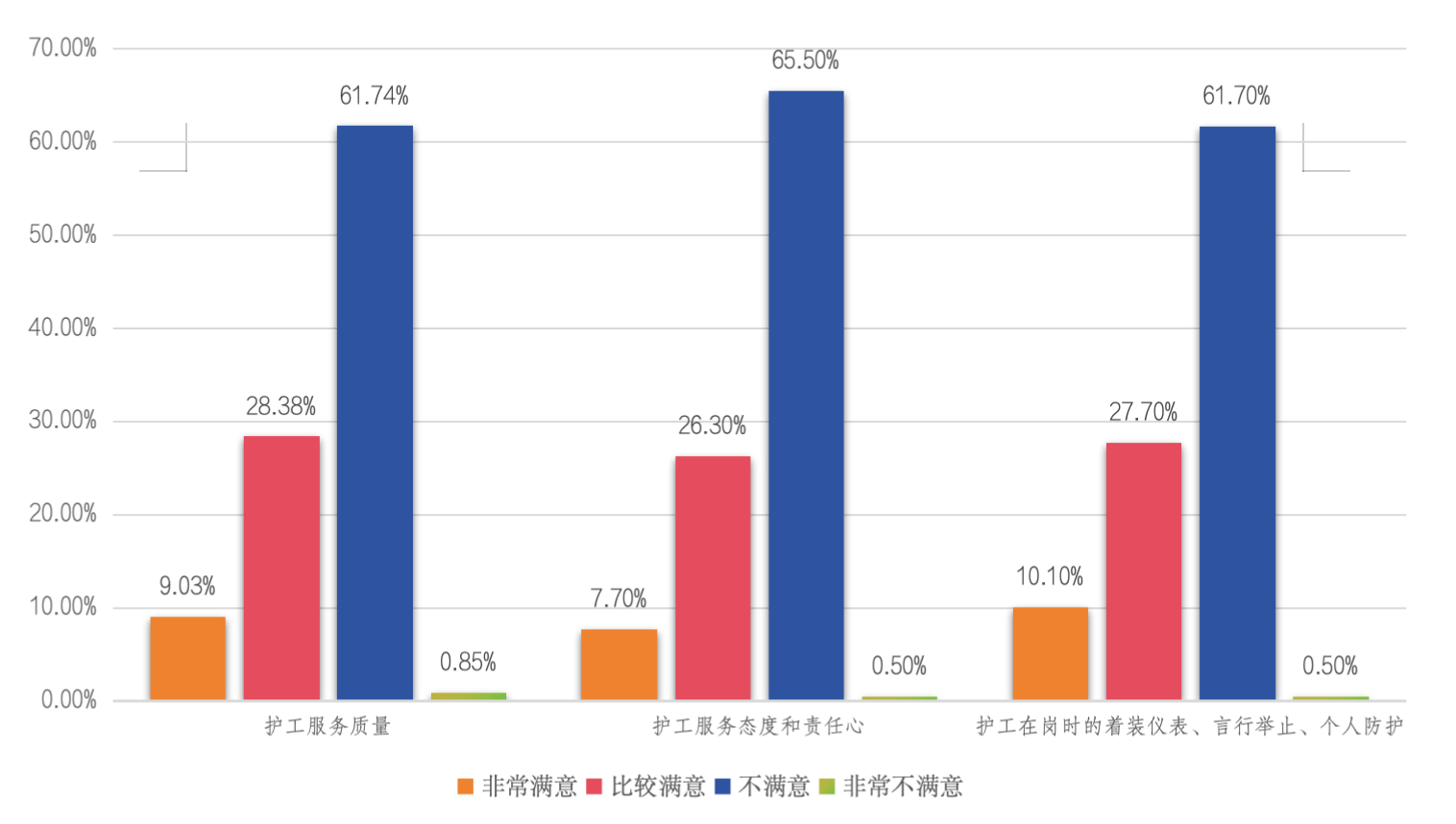

问卷调查发现,患者对护工服务质量感到不满意的超过六成。主要体现在:一是现我市护工普遍护理能力不足,作为传染病的高危人群,不专业的护工增加了院内交叉感染风险。二是部分护工职业操守不高、责任心不强、服务态度差,常引发服务质量纠纷。

图2广州6家三甲公立医院779名住院患者对护工满意度评价情况

二、原因分析

我市有关职能部门和市医疗机构也尝试努力改进医院护工管理,但效果并不明显,护工职业队伍仍停留在初级、传统阶段,究其原因:

(一)从浅层次上分析:管理主体缺位,制度失灵是主要原因

作为政府职能部门,只负责宏观层面的制度设计,不直接面对护工;作为医院,忽视“管下去”的职责和动能,“管不动也不想管”;作为第三方机构即陪护公司,出于利益驱动,在收取管理费和中介费后,重上岗轻管理,诸如“属地管理”“服务质量考核体系”等等都形同虚设。

(二)从深层次上分析:重医轻护观念固化,致使护工行业发展滞后是根本原因

在医院临床治疗、康复护理、生活照护三环节中,生活照护归为患者或患者家属的分内事,特别是医护比普遍不达标医护比是指医院或医疗机构的医护人员数量与患者数量之间的比例关系,合理和稳定的医护比对于提供高质量的医疗服务至关重要,它直接影响医疗机构的运营效率和患者的治疗效果。据广州市卫生健康委员会关于市十六届人大四次会议第20242462号建议答复的函(穗卫复案〔2024〕90号),截至2023年底,全市护士总数为9.5万人,每千人口注册护士数达5.05人,医护比为1:1.3。距离公立医院高质量发展“医护比逐步达到1:2左右”的目标要求仍有差距。的情况下,加剧了这种思维定式。站在护工的角度,他们不是医院的一员,缺乏归属感;一直处于在岗待岗状态之中,权益得不到保障,缺乏职业的认同感;“工资低、素质低、干脏累活”成为护工的标签,缺乏职业荣誉感。在这样的环境下,是不可能吸引年轻人的加入,不可能推动行业的转型升级,更不可能打造出一支适应时代需求的护工队伍。

三、对策建议

综合以上分析,从近期看,建议尽快明确护工市场监督主体、日常管理主体,完善相应的配套制度。进一步明确管理监督职责权限,明细责任分工;根据国家、省相关文件,制定医院护工管理工作规范,完善从业管理、培训管理、服务管理、收费管理、监督管理等规定,加强对陪护公司事前考察、事中监督、事后评估机制,依法做好护工行业监管工作。推进护工持证上岗制度,大力推行护工注册制,建立护工执业档案,尝试推行护工考核量级评定及黑名单制度,为医疗机构查阅护工执业档案及患者选择护工提供便利。在此基础上,要切实落实护工的劳动保障和权益,同时加强对护工的正面宣传,增进护工的荣誉感,树立护工的正面形象。

从长远,也从根本上看,解决陪护问题困境,必须从打破原有的思想认知和思维定式入手,推动制度、机制管理层次的改革和重构,进而推动护工行业转型升级,才能从根本上扭转、改变当前的护工困局。在这方面,福建省经过多年的尝试总结,已摸索出一条以“无陪护”病房为抓手,建设医护一体化“医护一体化”模式是指诊疗过程中,科室医生和护士形成相对固定的诊疗团队,以医护一体化合作小组的形式为患者提供治疗、护理、康复等医疗护理服务。这种工作模式打破了原有的医患、护患两条平行线的轨道,重建医、护、患三位一体的崭新局面,护士与医生面对面,直接参与患者诊疗计划的制定,共同讨论护理方案,医护共同查房、病例讨论及患者随访。的好路子。其核心做法是:

(一)确立“以患者为中心”思想,打通临床治疗、康复护理、日常照护三个环节的通道,将日常照护纳入医院管理运行机制,拓展护理服务的内涵,推动医疗、护理和生活照护有机结合。

(二)推动护工向医院护理员的转变。医院将护理员纳入医院统一管理,其具体工作在护士指导和管理下开展,推动从“护工”1.0向“护理员”的业态转型升级。

(三)“政府主导,部门协同”,卫健部门、人社部门、财政部门和医保部门共同参与,建立了包括业务培训、服务费用在内的管理运行机制、完善保障机制、考核评价机制,确保“无陪护”病房的有序运作。

目前,福建省的试点工作已取得了明显成效,试点范围进一步扩大在2022年7月印发的《福建省“无陪护”病房试点工作方案》的基础上,2023年11月该省又印发了《关于进一步推进医院“无陪护”病房试点工作的通知》,通知中提出:“2022年7月确定‘无陪护’试点医院17家,试点病区107个,各试点医院稳步推进试点工作,试行整体护理按床日收费,整体护理收费远低于传统护工收费标准,切实减轻患者及家属经济负担。试点病区患者家属陪护率明显下降,试点工作得到患者、家属、医务人员的肯定。为进一步优化医疗服务,提升患者体验,决定从2024年1月起将试点范围逐步扩大至全省所有三级医院,并延伸至二级公立医院”。。我们强烈呼吁,广州应迎头赶上,尽早开展“无陪护”病房、医院试点工作。

首先,“无陪护”病房抓住了陪护困局的主要矛盾,是打开陪护难题的金钥匙,为解决陪护难题开辟了新的思路和新的渠道。其次,“无陪护”病房可学习、可参照甚至可复制。其实除了福建外,据不完全统计,北京、天津、浙江、湖南和我省深圳等地不少城市、医院已纷纷开展试点推广工作。其三,2025年广东省卫生健康工作会议部署,实施免陪照护试点行动,鼓励全省三级公立医院以自愿为原则,积极申报免陪照护服务病房试点,探索建立健全住院患者免陪照护服务规范和管理机制。我们相信广州有条件、有基础、有能力开展试点。新冠期间,广州不少医院担起照护病人的全部职责的全封闭管理,其实可视为“无陪护”在广州的萌芽或者初次尝试。建议选取市第八人民医院等市属三甲医院开展无陪护病房试点,争取3年内创建一定数量“无陪护”示范医院。

最后,我们期待“无陪护”医院在广州开花结果,期待着陪护难题得以破解,期待着早日告别“一人住院,全家受累”。

附件

福建省推广“无陪护病房”试点工作及“厦心”模式简介

福建省推广“无陪护病房”试点工作:

2022年7月,福建省卫健委、人社厅、财政厅、医疗保障局等4部门联合印发《福建省“无陪护”病房试点工作方案》,提出按照财政、医保、患者各负担一点的原则,在全省范围内开展“无陪护”病房试点工作。首批试点将在三级公立医院中择优确定,计划创建1—2家示范医院、50~100个示范病区。要求各试点医院要按照试点先行、逐步推开原则,考虑试点初期病房护士配置、护理员聘用及患者家属对“无陪护”病房的接受程度,试点病区可保留不超过20%的病房数用于收治不接受“无陪护”病房的患者,逐步提高“无陪护”病房的比例。

2023年11月,福建省卫健委等4部门发布《关于进一步推进医院“无陪护”病房试点工作的通知》,提出2022年7月启动的“无陪护”病房试点工作得到患者、家属、医务人员的肯定,明确从2024年1月起,“无陪护”病房试点范围逐步扩大至全省所有三级医院,并延伸至二级公立医院。“无陪护”病房护理员由试点医院统一聘用(或引入第三方提供服务),统一管理。

“厦心”模式:

在无陪护这一创新模式的实践道路上,厦门大学附属心血管病医院(简称:厦心)是先行者。

该院由院领导主导,各职能部门协同,围绕满足医疗护理功能需求、改善患者就医体验、提升管理服务品质的目标,分别从住院流程程序化、饮食供餐治疗化、探视管理制度化、护理员培训体系化、护士参与管理最大化、软硬件配备齐全化精心规划设计,形成“六化”新型管理模式。通过持续精进医疗护理技术、打造可靠的智慧后勤建设体系和加强护理员管理和培训等手段,及时、精准的对接患者需求,提供全程化、无缝隙的专业照护。

自2019年厦心开展全院无陪护管理后,患者、家属和医务人员的满意度持续上升。就患者而言,减轻家属照护负担、促进早日康复、提升了就医体验;就医院和医务人员而言,减轻了交叉感染、回归了医疗护理本源、规范了医疗秩序。为破解陪护难题开出了“厦心处方”,为我们推广无陪护医院提供了实践经验和理论指导。